たこ入道のある木屋町は、酒を飲むようになって、そう、ずっと大人になってから彷徨くようになった場所だが、河原町を隔てた辺りは子どもの頃の私にとっては、遊び場と言ってもいいような場所だった。

そのクランク型の路地は、賑やかな表の新京極と少々鄙びた裏寺をつなぐ通路だった。新京極には着飾った買い物客や旅行者が蠢くように集まり、裏寺にはいかにも地元民だという顔をしたおばちゃんやおっちゃんが普段着で行き来していた。表と裏と言えばいいかもしれない。私は小学校に上がる頃からそのクランク路地を走り抜けて、その辺りを遊びまわっていた。私の心の奥底にあるセピアがかった京都の風景だ。

クランク路地の裏寺側の出口には、3人のおばちゃんが営っていた小春というお好み焼き屋、そこから南に蛸薬師通りを越えると中ぼて、三吉、たつみなどというホルモン屋、酒場が立ち並び、曲がり角をぐるっと回ると静という縄のれんがあり、新京極通りまで出るとスタンドというハイカラな酒場があった。子ども心にいつか入ってみたいなどと思っていたが、それから60年以上経ったいま、どの店にもでかい顔をして飲みに入るようになったけれど、そのうちの何軒かは消えてなくなった。そんなことが私の京都への思いを、懐かしくもありさみしくもあるような、そんなものにしている。それをきっと郷愁と言うのだろう。

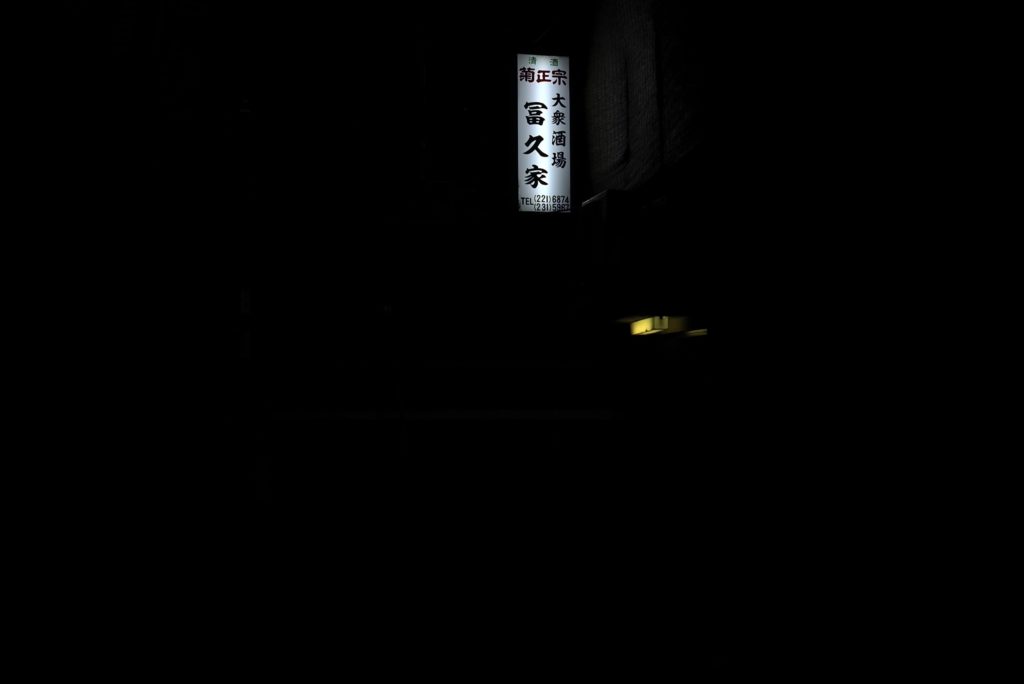

そのクランク路地に話をもどす。そのちょうど真ん中に1軒の酒場があった。冨久家というその酒場は、小さな犬やらいと格子窓がいかにも京都らしく、小さな引き戸に暖簾と提灯をひとつ掛けていた。昔からあったかどうか、夕方5時を回ると小さな電飾看板に灯が点る。すべてが静かで自分の在り様を一切曲げず、どちらかと言えば客を選ぶ、そんな佇まいだった。酒を飲むようになっても、その店だけは入り難かった。夏の日には引き戸を半分ほど開け放っていたが、立ち止まり中の様子をうかがってはやめる、そんなことを繰り返していた。

ところが2年ほど前に出入りが叶うようになった。俗っぽく言うと、憧れの店にようやく入れたのだ。それは思い描いたままの店だった。いまの女将植村智子さんは3代目。70年以上営業しているという。カウンターだけの、7、8人で満席になる小体な店だ。カウンターの上には鉢や皿に盛られたおばんざいが並ぶ。他にもその日の酒肴は短冊にして張り出されている。音楽はない。客同士、客と女将の会話だけが空間に響く。客は昔からの常連も多いが、若い一見客もいる。思い思いに酒と会話と時間を楽しんでいる。客を選ぶ、人を拒むなどということは一切ない。たとえ初めてであっても、古参客が相手をしてくれて、すぐに馴染める。そういう私もそうだった。2回目にはすでにでかい顔をしてカウンターに着いていたように思う。

月曜日にしか来ないワイドショーばりに事情通のおばちゃん。土曜日に必ず来る製麺会社のおじさん。少々飲みすぎて時々転ける大学の先生。派手目のペアルックで現れる仲良しご夫婦。奥さんと女将のおしゃべりに微笑みながら黙って耳を傾ける旦那さん。絶対に酔わないわよオーラを出しながら酔い続けるお茶のセンセ……。個性あふれる酔客たちがそれぞれの時間の主役をつとめる。それを黙って眺めていると、そのドラマの背景をもっと深く知りたいという欲求に駆られる。人間喜劇と言えばいいのだろうか、ここは人間の面白さと人生の豊かさを教えてくれる劇場のような酒場なのだ。人の人生は人を酔わせる。私もここで酒と酔客の人生に酔いしれるのだ。

京都府への緊急事態宣言発出に伴う営業自粛要請を受け、冨久家は現在営業休止中です。